भारत प्रायद्वीपीय पठार | India Peninsular Plateau

भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं, इस पठार के अंतर्गत आने वाले भारत के राज्य, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें एवं महत्व।

भूमिका:

- भारत का प्रायद्वीपीय पठार तीनों ओर से सागरों से घिरा है।

- पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है।

- दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को पर्वत और पहाड़ी सिंधु और गंगा के मैदान से अलग करती है।

- इन पहाड़ियों में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमोर तथा राजमहल है।

- प्रायद्वीपीय पठार के एक और पश्चिमी घाट और दूसरी ओर पूर्वी घाट है।

- प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार निम्नलिखित राज्यों में है-

- द. पू. राजस्थान

- मध्य प्रदेश

- छत्तीसगढ़

- झारखंड

- ओडिशा

- महाराष्ट्र

- प. आंध्र प्रदेश

- तमिलनाडू

- कर्नाटक

- इन राज्यों में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है।

- इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है अर्थात् पश्चिमी भाग की ऊंचाई ज्यादा है पूर्वी भाग की ऊंचाई कम है।

- औसत ऊंचाई 600-900 मीटर तक है।

प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति का सिद्धांत:

- प्रायद्वीपीय पठार का भू भाग पृथ्वी की मुख्य प्लेटों में से एक है।

- इसे भारतीय प्लेट या गोंडवानालैण्ड कहा जाता है।

- समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपित(जमाव) से यह प्रायद्वीपीय पठार बना है।

- प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति की प्रमुख घटना इस तरह है-

- मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस युग में वर्तमान में जो पठारी भाग उसके उत्तर पश्चिम भाग के समुद्र तटीय भाग में ज्वालामुखी उद्गार हुआ और इससे निकलने वाला लावा त्रिभुजाकार आकार में फेल गया जो वर्तमान में भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है।

- इसका मुख्य क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र का भाग उत्तरी कर्नाटक, गुजरात का दक्षिणी भाग काली मृदा वाला क्षेत्र है जिसमे नमी धारण क्षमता अधिक होती है।

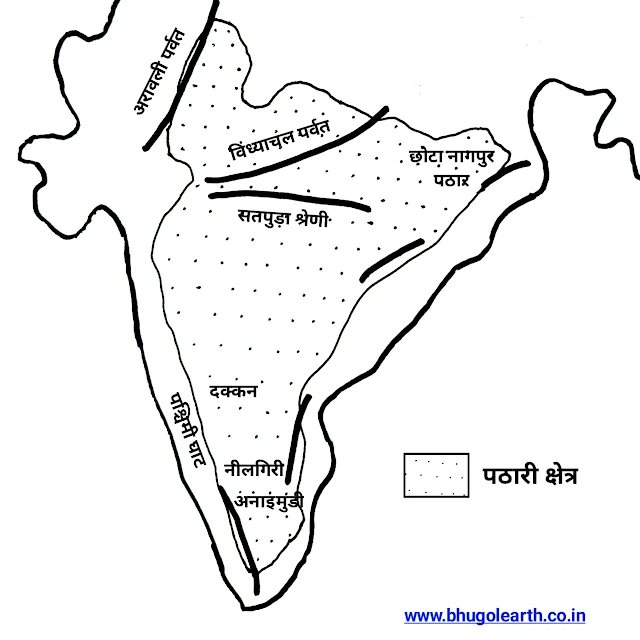

|

| भारत का प्रायद्वीपीय पठार ज्वालामुखी उद्गार मानचित्र |

- पठार का पश्चिमी भाग निमज्जन के कारण नीचे दब गया और हिंद महासागर का पानी उसके ऊपर आ गया जिसे अरब सागर कहा गया।

- प्रायद्वीपीय पठार को वर्तमान स्वरूप टर्शियरी युग में प्राप्त हुआ।

- जब गोंडवानालैण्ड में भूगर्भिक हलचल के कारण कई भागों ब्राजील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्कन के पठार में बंट गया।

प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विभाजन:

मालवा का पठार-

- इस पठार का विस्तार अरावली श्रेणी से विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत तक, गुजरात से गंगा के डेल्टा से विस्तृत है।

- इस पठार को अनेक नदियों ने खंडित कर दिया है।

- जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर आदि।

- इन प्रदेशों को नीचे विस्तृत रूप में समझा जा सकता है-

1. विंध्याचल पर्वत श्रेणी-

- मालवा के पठार के ठीक दक्षिण में लगभग 1120 किलो मीटर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है।

- विंध्याचल पर्वत श्रेणी का आरंभ खंभात की खड़ी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, सोन-गंगा के बीच सासाराम तक फैला हुआ है।

- इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर से 600 मीटर तक है, परंतु कहीं-कहीं 900 मीटर तक ऊंची है।

- विंध्याचल श्रेणी की रचना बलुआ पत्थर तथा क्वार्ट्जाइट शैलों से हुई है।

- गुजरात से जबलपुर(मध्य प्रदेश) तक लावा का आवरण है।

2. सतपुड़ा पर्वत श्रेणी-

- विंध्याचल श्रेणी से ही लगते हुए नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है।

- सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार पश्चिम में गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व में पंचमढ़ी, मैकाल तथा सरगुजा श्रेणी के रूप में झारखंड तक फैला है।

- इस श्रेणी के पर्वत ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से बना है।

- इस श्रेणी के पर्वत एवं उनकी ऊंचाई-

- पंचमढ़ी- 1334 मीटर।

- अमरकंटक 1192 मीटर।

- धूपगढ़ 1480 मीटर।

- हालांकि इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 760 मीटर है।

3. छोटा नागपुर का पठार-

- इस पठार कुछ हिस्सा झारखंड तथा कुछ ओडिशा में है।

- झारखंड में इसका विस्तार रांची, हजारीबाग, एवं गया किलो में है।

- इस श्रेणी में पारसनाथ शिखर है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है।

- इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर है।

- यह पठार खनिज संसाधनों से भरा हुआ है।

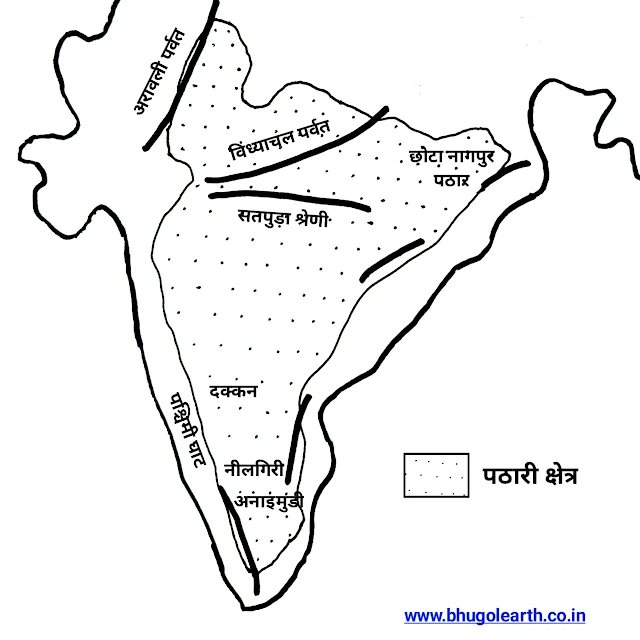

|

| प्रायद्वीपीय पठार का मानचित्र |

4. अरावली श्रेणी-

- अरावली पर्वत की रचना कैम्बियन युग के भी पहले की मानी जाती है।

- इसकी गिनती विश्व के सबसे पुराने पर्वत में होती है।

- यह भारत का एक प्रमुख अवशिष्ट पर्वत है, जो लगातार अपरदित हो रही है।

- इस श्रेणी का विस्तार गुजरात से राजस्थान तथा दिल्ली तक लगभग 800 किलो मीटर में है।

- औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर से 800 मीटर तक है।

- प्रमुख चोटियां-

- माउंट आबू- लगभग 1158 मीटर।

- जरगा पहाड़ियां- 1220 मीटर।

- हर्षनाथ पहाड़ियां- 900 मीटर।

5. थार मरूस्थल-

- राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग में लगभग 640 किलो मीटर लंबाई और 160 किलो मीटर चौड़ाई में फैला है।

- यहां पवनों की दिशा में 150 मीटर तक के बालुका स्तूप पाए जाते है।

6. कच्छ का रन-

- थार मरुस्थल के दक्षिण-पश्चिम भाग में 900 से 1200 मीटर तक के लहरदार धरातल पाए जाते है।

- प्राचीन काल में सौराष्ट्र खुद एक द्वीप रहा होगा।

|

| प्रायद्वीपीय पठार का मानचित्र |

दक्कन का पठार-

- इसका आकार त्रिभुजाकार है।

- इस पठार का विस्तार दक्षिण में दक्षिणी तट तक पश्चिम में घाट और पूर्व में पूर्वी घाट तक फैला है।

- इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलो मीटर तक है।

- इसके अंतर्गत आने वाले राज्य-

- महाराष्ट्र

- मध्य प्रदेश

- छत्तीसगढ़

- ओडिशा

- कर्नाटक

- आंध्र प्रदेश

- तमिलनाडू

- इस पठार का निर्माण धरातल में लंबे समय तक भ्रंश पड़ जाने और उससे दरार से ज्वालामुखी के निकले लावा से बना है।

- यह पठार बहुत ही प्राचीन, कठोर व रावेदार चट्टान से बना है।

- जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बालू का पत्थर, चूना पत्थर आदि की प्रधानता है।

- कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना, तांबा, हीरा आदि खनिजों की अधिकता है।

- औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है।

दक्कन पठार के पूर्व व पश्चिम में पर्वत श्रेणी का विस्तार है-

1. पश्चिमी घाट-

- इन्हे सहयाद्रि की पहाड़ियां भी कहते है।

- इसका विस्तार सागर तट से महाराष्ट्र में ताप्ती नदी घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरिप लगभग 1600 किलो मीटर की लंबाई में है।

- पश्चिमी घाट के उत्तर की चौड़ाई लगभग 50 किलो मीटर है, तथा दक्षिण भाग की चौड़ाई 80 किलो मीटर है अर्थात् उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में कम चौड़ा है।

- औसत ऊंचाई 1000 मीटर है।

- प्रमुख चोटियां-

- अन्नामलाई (केरल)- 2700 मीटर।

- दोदाबेटा (केरल)- 2630 मीटर।

- नीलगिरी की मकुती- 2550 मीटर।

- वम्वाड़ी शोला- 2470 मीटर।

- महाबलेश्वर- 1450 मीटर।

2. पूर्वी घाट-

- पूर्वी घाट महानदी घाटी से नीलगिरी तक लगभग 800 किलो मीटर लंबी है।

- ओडिशा में इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है।

- दक्षिण में चौड़ाई कम होकर लगभग 100 किलो मीटर रह जाती है।

- औसत ऊंचाई 760 मीटर है।

प्रायद्वीपीय पठार के लाभ/महत्व/उपयोगिता:

- भारत का एक प्राचीन तथा कठोर भूखंड है।

- यहां खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है।

- प्राकृतिक वनस्पति की भी पर्याप्त उपलब्धता है।

- जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना है।

- भविष्य में और अधिक उद्योगों की स्थापना हो सकती है।

- यहां कृषि योग्य मिट्टी की उपलब्धता है विशेष रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्र में भारत का लगभग 70% कपास यहीं से उत्पादन होता है।

About the Author

Namaste! I'm sudhanshu. I have done post graduation in Geography. I love blogging on the subject of geography.