भूकम्प क्या है:

- भूकम्प का अर्थ "भूमि अथवा पृथ्वी का कम्पन" है।

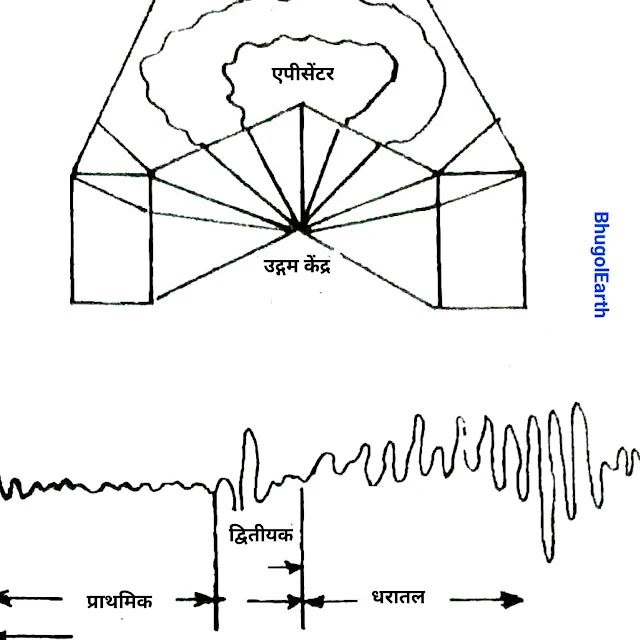

- इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि किसी सरोवर या झील में एक पत्थर फेंका जाए तो उसकी तरंगे वृताकार केंद्र से चारों ओर फैल जाती है।

- इसी तरह भूकम्प भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग-अलग कारणों से एक केंद्र या एपीसेंटर से अपनी क्षमता अनुसार चारों ओर फैल जाता है।

- भूकम्प का ज्यादा प्रभाव केंद्र में होता है, तरंगे केंद्र से बाहर की ओर जैसे-जैसे बढ़ती है इसका प्रभाव भी कम होता जाता है।

भूकम्प के संदर्भ में विश्व के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा:

भूगर्भिक शैलोंं के विक्षोभ के स्त्रोत से उठते लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते है।

भूकम्प वे धरातलीय कम्पन है, जो व्यक्ति से अंतर्संबंध क्रियाओं के परिणामस्वरूप होते है।

भूकम्प पृथ्वी सतह की तीव्र दोलयमान गति है, जो अकस्मात एक भ्रंश के सहारे विकसित हुई भूकंपीय लहरों के गुजरने से उत्पन्न होती है।

- जिस स्थान पर सबसे पहले भूकम्प उत्पन्न होता है उसे भूकम्प मूल कहते है।

- इस भूकम्प मूल के ऊपर जहां सबसे पहले भूकम्प की लहरें अनुभव होती है उस स्थान को भूकम्प अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते है।

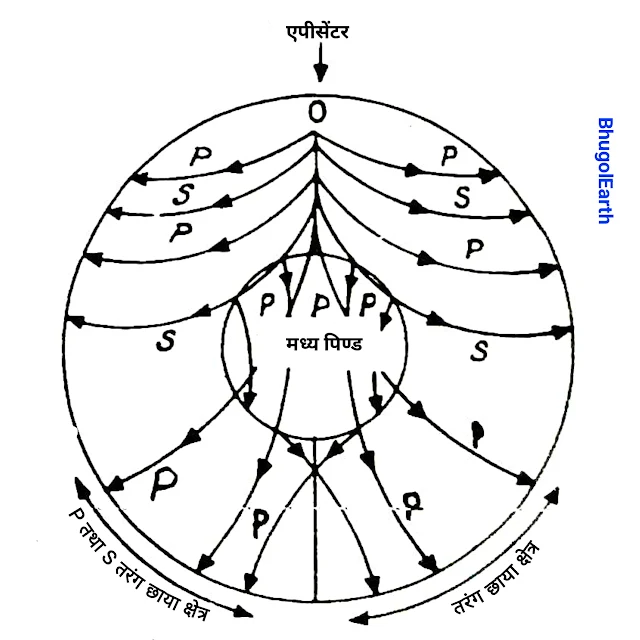

भूकंपीय लहरें:

- भूकंपीय लहरें अपने उद्गम स्थल से एक समान गति तथा क्षमता से चारों ओर फैल नही पाती क्योंकि भूमि की रचना सब जगह एक समान नही है।

- भूकंपीय लहरें भूकम्प मूल से शुरुआत होकर एपीसेंटर की ओर अंडाकार रूप में आगे बढ़ती है।

|

| भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति |

भूकंपीय तरंगों के प्रकार:

भूकंपीय लहरें या तरंग तीन प्रकार की होती है-

1. प्राथमिक तरंगें-

- इन्हे अनुधैर्य तरंग या P तरंग भी कहा जाता है।

- इस तरंग की गति काफी तीव्र होती है।

- इनकी गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है।

- ये तरंगे ठोस भू भाग तथा तरल पदार्थ पर समान रूप से आगे बढ़ती है और धरातल पर सबसे पहले पहुचतीं है।

2. द्वितीयक, आड़ी या गौण तरंगें-

- इन्हे अनुप्रस्थ तथा S तरंग भी कहते है।

- ये तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद अनुभव की जाती है।

- ये लहरें प्राथमिक तरंगों की तुलना में अधिक गहराई तक जाती है।

- इन तरंगों की गति लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है।

3. धरातलीय तरंगें या लॉन्ग वेव्स-

- धरातलीय तरंगों की गति लगभग 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है।

- ये तरंगे पृथ्वी का चक्कर लगाकर दुबारा एपीसेंटर पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है।

- धरातलीय तरंगों से ही सबसे अधिक हानि होती है।

- क्योंकि इसे एपीसेंटर पर पहुंचने में अधिक समय लगता है।

- इसलिए इन्हे लॉन्ग वेव्स तरंग कहते है।

|

| भूकम्प तरंगों का भ्रमण पथ |

भूकंपीय तरंगों का मापन:

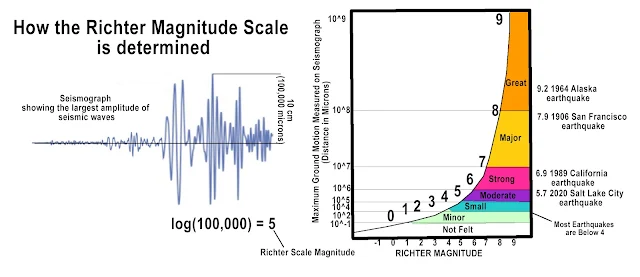

1. रिक्टर स्केल-

- रिक्टर स्केल को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिक्टर ने सन् 1935 में बनाया था।

- भूकम्प के माप के लिए एक सिस्मोग्रफ का प्रयोग किया जाता है।

- यह सिस्मोग्राफ 1 से 10 अंक तक की होती है।

- 1 रिक्टर स्केल से 2 रिक्टर स्केल में 10 गुना अधिक तीव्रता होती है।

- इसका अर्थ यह है कि यदि किसी स्थान पर सिस्मोग्रफ पर 6 तीव्रता का भूकम्प आया है, वही दूसरी जगह 7 तीव्रता का भूकंप आया है तो 6 की तुलना में 7 की तीव्रता 10 गुना अधिक होगी।

- 'रिक्टर पैमाने' का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना (रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल) है, और लघु रूप में इसे स्थानिक परिमाण (लोकल मैग्नीट्यूड) लिखते हैं।

|

| इमेज स्त्रोत: विकिपीडिया |

2. मर्केली स्केल-

- इसका विकास जूसेप्प मर्केली (Giuseppe Mercalli) ने किया था।

- मार्केली स्केल में भूकम्प के ताकत को आधार मानकर मापा जाता है।

- इसको रिक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है।

- इसके द्वारा भूकम्प का धरती की सतह, मनुष्यों, प्राकृतिक वस्तुओं और मानव-निर्मित ढाँचों पर पड़ने वाले प्रभाव को 1 से 12 परिमापकों पर मापा जाता है।

भूकम्प उत्पत्ति के कारण:

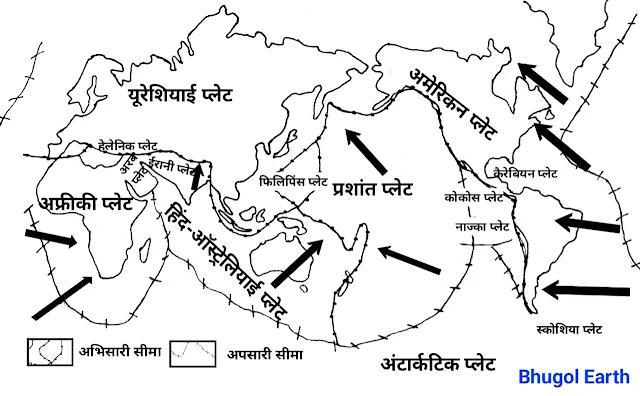

1. प्लेट विवर्तनिकी-

- विवर्तनिकी क्रियाओं अर्थात प्लेटों का खिसना ही भूकम्प आने का प्रमुख कारण है।

- ज्यादातर भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेटों के किनारे ही देखने को मिलती है।

- भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का धरातल कई छोटे बड़े प्लेटों से बना है।

- प्लेटों का दो प्रकार से संचलन भूकम्प आने का कारण है-

1. अपसारी या रचनात्मक किनारा-

- जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही होती है तो दाब मुक्त होने पर रूपांतरित भ्रंश बनते है और भूकम्प आते है।

- ये भूकम्प प्रायः कम गराई वाले होते है।

2. अभिसारी या विनाशात्मक किनारा-

- जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती है तो आपस में टकराने से धरातल में कम्पन होना शुरू हो जाता है।

- इस क्रिया से अधिक गहराई वाले भूकंप आते है।

|

| प्लेटों का विश्व वितरण |

प्लेटों का वितरण:

ली पीचोन ने संपूर्ण विश्व में छः मुख्य प्लेटों को बताया है-

1. प्रशांत प्लेट-

- यह प्लेट संपूर्ण प्रशांत महासागर को घेरे हुए है।

- इसके संचलन की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर है।

- सबसे अधिक सक्रिय रूपांतरण भ्रंश "सान एन्ड्रियाज" कैलिफोर्नियायी भाग के नीचे पाया जाता है।

2. अमेरिकी प्लेट-

- यह प्लेट उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थलमंडल के साथ 10 सीमाओं और संगमों के साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक के बीच में फैला है।

- कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट अलग अलग है।

- जिसकी सीमा लगभग 15° उत्तरी अक्षांश पर है।

3. यूरेशियाई प्लेट-

- यूरेशियाई प्लेट मुख्य रूप से महाद्वीपीय स्थलमंडल के रूप में जानी जाती है।

- पर्सियन प्लेट और चीन की प्लेट इसकी उप प्लेट है।

4. अफ्रीकी प्लेट-

- यह प्लेट पूरे अफ्रीका महाद्वीप और सागरीय स्थमंडल को घेरे हुए है।

- इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक का भाग भी शामिल है।

- सोमालियन इसकी उप प्लेट है।

- अफ्रीकी प्लेट की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है।

5. हिंद-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट-

- यह अधिकांश सागरीय स्थलमंडल के भाग है जिसमे पूरा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है।

- इसकी संचलन दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है।

6. अंटार्कटिका प्लेट-

- यह प्लेट पूरे अंटार्कटिका स्थलमंडल और सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए है।

उप या छोटी प्लेटें-

- नाज्का प्लेट,

- कोकोस प्लेट,

- कैरेबियन प्लेट,

- स्कोशिया प्लेट,

- फिलिपिंस प्लेट,

- ईरानियन प्लेट,

- अरेबियन प्लेट,

- हेलेनिक प्लेट।

2. ज्वालामुखी क्रियाएं-

- भूकम्प क्षेत्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भूकम्प ज्यादातर उस स्थान पर आता है जहां ज्वालामुखियों का उद्गार होता रहता है।

- अनेक भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ज्वालामुखी क्रिया व भूकम्प एक समान कारण तथ्य और परिस्थितियां है।

- ज्वालामुखी का उद्गार जिस जगह पर होता वह भूपतल कमजोर होता है और उस कमजोर पटल को तोड़कर लावा निकलता है।

- मैग्मा निकलते समय वह स्थान हिलने लगता है जिससे भूकम्प की उत्पत्ति होती है।

3. भूपटल भ्रंश-

- भूगर्भिक बलों के कारण उत्पन्न तनाव और दबाव से धरातलीय चट्टानों में दरार पड़ने लगता है।

- इससे भ्रंश घाटी की रचना होती है।

- इस रचना के समय चट्टाने ऊपर नीचे या इधर उधर होती है जिससे भकम्प आ जाते है।

4. भूपटल का सिकुड़ना-

- भूगर्भशास्त्री डाना एवं इली डी ब्यूमाउंट के अनुसार, "पृथ्वी से ऊष्मा के विकिरण द्वारा पृथ्वी के तापमान का ह्रास होता है। फलस्वरूप पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर सिकुड़ने लगती है। जब यह सिकुड़न तेज गति से होती है, तो भूकम्प उत्पन्न हो जाते है।"

5. जलीय भार-

- मानव निर्मित बांधो के कारण विशाल जलाशयों का निर्माण होता है।

- इनके जलीय भार के कारण जलाशय की तली के चट्टानों में हलचल शुरू हो जाता है।

- इस हलचल से भूकम्प उत्पन्न होने लगते है।

- 11 दिसंबर 1967 में कोयान (महाराष्ट्र राज्य में) भूकम्प आने का कारण यही था।

भूकम्प के प्रभाव:

1. भूस्खलन और हिम स्खलन-

- भूकम्प, भूस्खलन और हिम स्खलन पैदा कर सकता है, जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण हो सकता है।

- एक भूकम्प के बाद, किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने से आग लग सकती है।

- यदि जल का मुख्य स्रोत फट जाए या दबाव कम हो जाए, तो एक बार आग शुरू हो जाने के बाद इसे फैलने से रोकना कठिन हो जाता है।

2. मिट्टी द्रवीकरण-

- मिट्टी द्रवीकरण तब होता है जब भूकम्प के झटकों के कारण जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता को खो देता है और एक ठोस से तरल में रूपांतरित हो जाता है।

- मिट्टी द्रवीकरण कठोर संरचनाओं जैसे इमारतों और पुलों को द्रवीभूत में झुका सकता है या डूबा सकता है।

3. बाढ़-

- यदि बाँध क्षतिग्रस्त हो जाएँ तो बाढ़ भूकम्प का द्वितीयक प्रभाव हो सकता है।

- भूकम्प के कारण भूमि फिसल कर बाँध की नदी में टकरा सकती है, जिसके कारण बाँध टूट सकता है और बाढ़ आ सकती है।

4. मानव प्रभाव-

- भूकम्प रोग, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, जीवन की हानि, उच्च बीमा प्रीमियम, सामान्य सम्पत्ति की क्षति, सड़क और पुल का नुकसान और इमारतों को ध्वस्त होना, या इमारतों के आधार का कमजोर हो जाना, इन सब का कारण हो सकता है, जो भविष्य में फ़िर से भूकम्प का कारण बनता है।

- विश्व में आये विनाशकारी भूकम्प-

| वर्ष | स्थान | तीव्रता | जनहानि |

|---|---|---|---|

| 1908 | मेसिना,इटली | 7.5 | 2 लाख |

| 1920 | कांशू,चीन | 8.5 | 1.80 हजार |

| 1923 | टोकियो,जापान | 8.3 | 1.63 हजार |

| 1927 | नानशन,चीन | 8.0 | 1.80 हजार |

| 1935 | क्वेटा,पाकिस्तान | 7.5 | 60 हजार |

| 1970 | चिम्बोटे,पेरू | 7.8 | 67 हजार |

| 2001 | भुज,भारत | 7.9 | 1 लाख |

| 2004 | सुमात्रा,इंडोनेशिया | 8.3 | 3 लाख |

भूकंपों का विश्व वितरण:

1. परि-प्रशांत पेटी-

- इस पेटी का विस्तार प्रशांत महासागर के किनारों पर है।

- यह पेटी और ज्वालामुखियों के "आग की अंगूठी" सम क्षेत्र है।

- विश्व के दो तिहाई से ज्यादा भूकम्प इसी पेटी में आते है।

- इस पेटी के प्रमुख देश,

- क्यूराइल

- जापान

- ताइवान

- हिंदेशिया के द्वीप

- मलेशिया

- पूर्वी ऑस्ट्रेलिया

- न्यूजीलैंड

- जापान में रोजाना 4 से 5 भूकम्प आते है।

|

| भूकम्प का विश्व वितरण |

2. मध्य अटलांटिक पेटी-

- अटलांटिक महासागर में पश्चिम द्वीप समूह से लेकर भूमध्य सागर के तटीय भाग तक इस पेटी का विस्तार है।

- इस पेटी की ही एक शाखा नील घाटी से होकर अफ्रीका के महान दरार घाटी के रूप में फैली है।

3. मध्य महाद्वीपीय पेटी-

- यह पेटी भूमध्यसागरीय पेटी का ही पूर्वी विस्तार है।

- इसमें अल्पस, काकेशस, हिंदुकुश, हिमालय एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के कमजोर भाग शामिल है।

- यहां पर कभी-कभी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाले भूकम्प आते है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न,

विश्व में रोजाना कितने भूकम्प आते है?

विश्व में प्रतिदिन लगभग 50 भूकम्प आते है। ये भूकम्प ज्यादातर पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिमालय आदि क्षेत्रों में आते है।

विश्व के किसी भी भाग में भूकम्प आने वाले भूकम्प का रिकॉर्ड कहां होता है?

अमेरिका के कोलेरेडो के डेनवर में भूकम्प सूचना केंद्र स्थित है, यहां दुनिया के किसी भी भाग में आए भूकम्प की जानकारी उपलब्ध होती है।

भूकम्प कितने प्रकार के होते है?

भूकम्प को दो वर्गों में बांटा गया है, (1) मानवीय क्रिया से उत्पन्न भूकम्प. (2) प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न भूकम्प.

भारत में भूकम्प ज्यादा किस क्षेत्र में आते है?

भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जहां हिंद-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट का टकराव होता है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में भूकम्प आते है।

भूकम्प के तीन लाभकारी प्रभाव बताइए?

(1) भूकम्प आने के बाद धरातल में दरार या भ्रंश से भूमिगत जल बाहर आ जाता है। (2) भूमि के अंदर से खनिज निकालना आसान हो जाता है। (3) तटीय भाग में सागर गहरा होने से प्राकृतिक रूप से बंदरगाह बन जाता है।

विश्व में आए प्रतिदिन भूकम्प और उसकी तीव्रता ऑनलाइन कैसे देखें?

विश्व में आए भूकम्प की जानकारी को ऑनलाइन देखने के earthquake.usgs.gov वेबसाइट पर जा सकते है।

भारत में आए भूकम्प की जानकारी ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में आए भूकम्प की जानकारी प्राप्त करने के लिए seismo.gov.in पर जा सकते है।