1. एक तारा सिद्धांत

- इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक ही तारे से हुई है।

- इस सिद्धांत के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान "कास्ते द बफन" थे।

- कास्ते द बफन के अलावा इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस, लॉकियर ने भी अपने-अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए।

इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना-

- इमैनुअल कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित "वायव्य राशि परिकल्पना" प्रस्तुत किया था।

- इमैनुअल कांट ने माना की प्राचीन काल में 'दैव निर्मित आद्य पदार्थ' बिखरे हुए थे।

- एक-दूसरे के आकर्षण के कारण पदार्थ टकराने लगे।

- इस टकराव के कारण ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हुई।

- तापमान के बढ़ाने से पदार्थ "वायव्य राशि परिकल्पना" में बदल गया।

- इस वायव्य राशि परिकल्पना को उन्होंने "निहारिका" बताया।

- निहारिका का आकार लगातार बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ने से इसकी गति बढ़ते गई।

- इस गति के कारण केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल बढ़ता गया।

- इस बल के कारण निहारिके के बीच वाले भाग में उभार आने लगा।

- लगातार तीव्र गति से घूमने के कारण एक छल्ला निहारिका से बाहर आ गया।

- यह बार-बार होने से 9 छल्ले बाहर आ गए।

- धीरे-धीरे पदार्थ एकत्र होने लगे और बाद में शीतल होने के कारण वह ठोस रूप में आ गया।

- इसी से नौ ग्रहों की की रचना हुई।

- मौलिक निहारिका का शेष भाग सूर्य के रूप में बदल गया।

- यही प्रक्रिया दुबारा होने के कारण ग्रहों के उपग्रह बनते गए।

शुरुआत में तो यह मान्यता काफी चली परंतु बाद में अलग-अलग वैज्ञानिकों ने इसके विभिन्न दोषों को सामने लाने लगे जिनमे से कुछ इस तरह है-

- आकार बढ़ने के साथ गति नहीं बढ़ सकती है।

- कणों के टकराव से गति उत्पन्न होना संभव नहीं है।

- आद्य पदार्थ के टकराव से अधिक ऊष्मा नहीं निकल सकता है।

लाप्लास की निहारिका परिकल्पना-

- लाप्लास ने 1796 में अपनी पुस्तक "Exposition of the World system" में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की जिसमे उन्होंने कांट के सिद्धांत के दोषों को दूर करने का प्रयास किया।

लाप्लास ने कुछ तथ्यों को पहले से ही मन लिया था जो इस तरह है-

- लाप्लास ने माना की ब्रम्हांड में पहले से ही तप्त निहारिका थी।

- निहारिका लगातार शीतल होकर सिकुड़ती गई।

- निहारिका शुरू से ही गतिशील थी।

- लगातार शीतल होने के कारण निहारिका का आयतन भी कम होने लगा।

- परिणामस्वरूप निहारिका की गति में लगातार वृद्धि होती गई।

- बहुत अधिक गति के कारण निहारिका के बीच का भाग भारहीन होने लगा और बीच का भाग बाहर की ओर उभरने लगा।

- ऊपर का भाग बीच के भाग के साथ घूम नहीं सका।

- फलस्वरूप ऊपरी भाग गोल छल्ले के रूप में अलग होकर निहारिका के चक्कर लगाने लगा।

- बाद ये छल्ले और अधिक छल्लों में बंट गया और नवग्रहों की रचना हुई।

लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की आलोचना विद्वानों ने इस प्रकार किया है-

- लाप्लास की परिकल्पना पूरी तरह निहारिका पर आधारित अतः विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया की ब्रम्हांड में निहारिका कहां से आई? जिसका उत्तर लाप्लास नहीं दे पाए।

- लाप्लास की परिकल्पना में छल्लों को नौ भागों बांटने की बात कही गई है तो प्रश्न यह है कि निहारिका केवल नौ छल्लों में ही क्यों बांटा इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

- एक दोष यह भी है की यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो शुरुआत में वह द्रव अवस्था में रहे होंगे, परंतु ग्रह द्रव अवस्था बिना रुकावट के घूम नहीं सकते है।

- इस परिकल्पना के अनुसान सूर्य के बीच के भाग में सभी का उभार दिखाई देना चाहिए लेकिन यह देखने को नहीं मिलता है।

|

| निहारिका परिकल्पना |

2. द्वैयतारक सिद्धांत-

- इस सिद्धांत का मानने वालों का कहना है कि ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है।

- इस परिकल्पना के प्रमुख प्रतिपादक चैम्बरलिन तथा मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, जेम्स जीन्स का ज्वरीय परिकल्पना, एच. एन. रसेल का द्वैयतारक सिद्धांत प्रमुख है।

चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना-

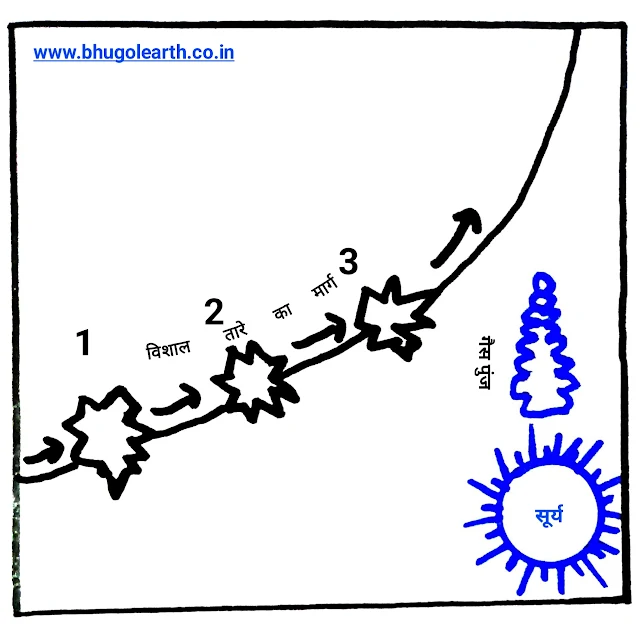

- चैम्बरलिन ने सन् 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चैम्बरलिन ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों से हुई।

- इनके अनुसार पृथ्वी पर दो बड़े तारे सूर्य और एक विशाल तारा थे।

- शुरुआत में सूर्य शीतल व ठोस तारा था।

- बाद में ब्रम्हांड में सूर्य के पास घूमता हुआ विशाल तारा आ गया।

- इस विशाल तारे के सूर्य के अत्यधिक नजदीक आते ही ज्वरीय बाल के कारण सूर्य कई छोटे कण बाहर निकल आया।

- इसी बाहर निकले कणों को ग्रहाणु कहा गया।

- इन ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु आकर में बड़े थे। जो ग्रहों के निर्माण में सहायक हुए।

- इन बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे आकार के ग्रहाणु भी थे जो बाद में मिलकर बड़ा रूप ले लिए और यही ग्रह व उपग्रह बने।

- सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग आज का सूर्य बना।

- चैम्बरलिन ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के साथ वायुमंडल, महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति के संबंध में भी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किया है।

चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के दोष-

- ग्रहाणुओं से समूह से नौ ग्रह ही क्यों बने? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? इस प्रश्न का जवाब देने में चैम्बरलिन असमर्थ रहे।

- ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि शुरुआत में पृथ्वी तरल रूप में थी। परंतु चैम्बरलिन ने ग्रहाणु को हमेशा ठोस बताया है।

|

| ग्रहाणु परिकल्पना |

जेम्स जीन्स की ज्वरीय परिकल्पना-

- जेम्स जीन्स ने सन् 1919 पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति से जुड़े ज्वरीय परिकल्पना प्रस्तुत किया था।

- लेकिन 1929 में उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किया।

- जेम्स जीन्स की परिकल्पना की कुछ मान्यता इस तरह थी।

- शुरुआत में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा पिंड था।

- सूर्य के अलावा ब्रम्हांड में एक और बड़ा विशाल तारा था।

- सूर्य स्थिर था लेकिन अपनी ही जगह पर घूम रहा था।

- दूसरा विशाल तारा अपनी अक्ष पर घूम रहा था और सूर्य की ओर आ रहा था।

- पास आए तारे की ज्वरीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा था।

- जैसे-जैसे सूर्य की ओर वह तारा आ रहा था विशाल तारा होने के कारण उसकी ज्वरीय आकर्षण शक्ति बढ़ती गई।

- विशाल तारे का सूर्य के एकदम पास आने से सूर्य से उसकी आकर्षण शक्ति गई गुना बढ़ गई।

- इसके परिणामस्वरूप सूर्य के बाह्य भाग में हजारों किलो मीटर तक लंबा ज्वार उठा जिसे "फिलामेंट" कहा गया।

- यह फिलामेंट सूर्य से अलग होकर तारे की ओर आगे बढ़ाने लगा।

- जब विशाल तारा सूर्य से दूर चला गया तो उसकी आकर्षण शक्ति कम हो गई।

- इसके फलस्वरूप फिलामेंट तारे के साथ नहीं जा सका और सूर्य में भी वापस नहीं जा सका।

- यह फिलामेंट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा।

- बाद में यही फिलामेंट और ज्यादा लंबा हो गया।

- फिलामेंट के दोनो किनारे बहुत अधिक पतला हो गया और बीच का भाग चौड़ा हो गया।

- यह फिलामेंट धीरे-धीरे ठंडा होकर सिकुड़ गया।

- सिकुड़ने के कारण यह कई भागों बंट गया और कई ग्रहों के रूप में बदल गया। साथ ही नौ ग्रहों की रचना हुई।

- यही प्रक्रिया दुबारा होने से उपग्रह बने।

- यह परिकल्पना बहुत हद तक आज के सौर मंडल में ग्रहों और उपग्रहों के आकार और संरचना साथ ही क्रम से मेल खाती है।

- परंतु सूर्य से ज्वरीय क्रिया के पश्चात तारे कहा चले गए इसका उल्लेख इस परिकल्पना में नहीं किया गया है।

|

| ज्वरीय परिकल्पना |

रसेल का द्वैयतारक सिद्धांत-

- रसेल ने बताया कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य एवं अन्य तारों के संयोग से हुई।

- साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था।

- आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के निकट आ गया।

- इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरित थी।

- विशालकाय तारा साथी तारे के बहुत पास आने के कारण आकर्षण शक्ति से साथी तारे के कुछ पदार्थ उससे अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे।

- आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ।